京都という名の揺りかご―「民藝誕生100年」展にみる「用の美」の原点と未来 民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美 京都市京セラ美術館

なぜ今、再び「民藝」なのか

「民藝」—この言葉が持つ響きは、現代を生きる私たちにとって、どこか温かく、人間的な尺度を取り戻させてくれる不思議な力を持っている。大量生産・大量消費の時代を経て、私たちは今、自らの生活を見つめ直し、手仕事の価値や、日々の暮らしに寄り添う「本物の美」を求め始めている。奇しくも、「民衆的なる工芸」を意味するこの言葉が、思想家の柳宗悦(1889-1961)、陶芸家の河井寛次郎(1890-1966)と濱田庄司(1894-1978)の三人の議論の中から京都で産声を上げてから、ちょうど100年の節目を迎える。

この記念すべき年に、運動発祥の地である京都の、しかも近代日本の美の殿堂として歴史を刻んできた京都市京セラ美術館で「民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美」展が開催される意義は、計り知れないほど大きい。本展は、単に過去の美しい工芸品を陳列する懐古的な展覧会ではない。それは、一つの美の思想がいかにして生まれ、育まれ、そして現代の私たちに何を問いかけているのかを、京都という土地の記憶と共に鮮やかに解き明かす、知的で刺激的な旅への誘いなのだ。

民藝前夜:震災、木喰仏、そして京都への集結

民藝運動の黎明を語る上で、1923年の関東大震災というカタストロフを抜きにはできない。東京に居を構えていた柳宗悦は被災し、翌年、京都への移住を余儀なくされる。しかし、この災禍こそが、結果的に日本の美学史における重要な転換点を生み出すことになる。柳は京都で、すでに陶芸家として独自の道を歩み始めていた河井寛次郎、そしてイギリスから帰国し河井のもとに身を寄せていた濱田庄司と運命的な合流を果たす。この三人の知性の共振が、民藝という新たな美のコンパスを生み出す原動力となった。

本展の序章は、その核心的なきっかけとなった木喰仏(もくじきぶつ)の「発見」から始まる。柳が蒐集した一体の木喰仏《地蔵菩薩像》は、粗削りでありながら、内面から滲み出るような深い精神性と、見る者の心を解きほぐすような温かい微笑みをたたえている。それは、アカデミックな美術教育を受けた「作家」の作品とは対極にある、名もなき仏師が民衆の祈りのために生み出した、無心で健全な美の結晶であった。柳、河井、濱田は、この木喰仏にこそ、彼らが追い求めていた美の原型を見出す。彼らは木喰仏の調査のために日本各地を旅し、その道中の車中にて、無名の職人が作る日常の工芸品に宿る美を指し示す言葉として「民藝」を創始するのである。1925年のことであった。それは、個人の天才性や美術市場の価値観から解き放たれた、生活に根差した「用の美」の発見という、まさにコペルニクス的転回であった。

京都という実験室:「用の美」の探求と実践

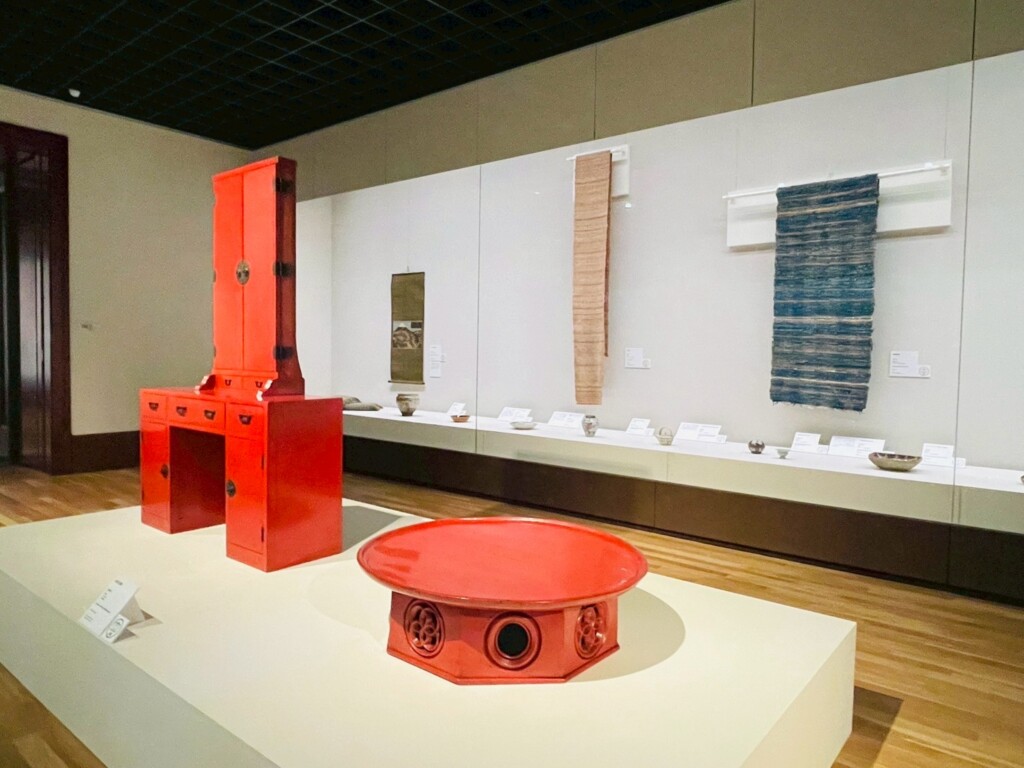

柳が約10年間を過ごした京都は、単なる思索の場ではなかった。それは、民藝の理念を具体的に検証し、実践するための広大な実験室であった。第1章で紹介される「上加茂民藝協団」の活動は、その象徴である。1927年、柳の思想に共鳴した木工家の黒田辰秋(1904-1982)や金工家の青田五良(1898-1935)らが集い、現代の生活に即した新たな工芸品、すなわち「新作民藝」を生み出すことを目指した。展示されている黒田辰秋の《拭漆欅真鍮金具三段棚》は、堅牢な構造と用のための実直なデザインの中に、素材である欅の木目が持つ生命力を最大限に引き出す美意識が貫かれている。それは、単なる復古趣味ではなく、近代的な生活空間に調和する新しいスタンダードを創造しようとする意欲の表れだ。

また、民藝が単なる個々の工芸品に留まらず、衣食住を含む生活空間全体の調和を目指す総合的な運動であったことは、第2章の「三國荘」や第3章の「式場隆三郎邸」の紹介からも見て取れる。特に「三國荘」は、1928年の東京博覧会に出品された後、大阪に移築された、民藝の理念を体現するモデルハウスであり、「最初の民藝館」とも言うべき存在だ。そこでは、河井や濱田、バーナード・リーチらの作品が、実際の生活空間の中でどのように響き合うかが示され、多くの文化人に影響を与えた。これらの建築空間の再現や資料を通して、私たちは民藝が目指した生活のトータルな美学を追体験することができる。

蒐集という運動:全国に眠る美の発見

柳たちの眼差しは、京都の朝市で売られている安価な雑器類にも向けられた。彼らはそこで、作為のない、用に徹した形の中に宿る健康的な美しさを見出し、蒐集を本格化させる。本展第4章で展示される《馬ノ目皿》に代表される蒐集品の数々は、その力強い描線と素朴な魅力で、私たちに「美」が美術館や画廊だけに存在するものではないことを教えてくれる。彼らの蒐集活動は、やがて北海道から沖縄まで日本全国へと拡大していく。それは単なる骨董趣味ではない。急速な近代化の波の中で消えゆく運命にあった各地の優れた手仕事の価値を再発見し、記録し、光を当てるという、壮大な文化運動であったのだ。この活動なくして、今日私たちが知る各地の豊かな工芸文化はなかったかもしれない。

個と用の間で:民藝作家たちの創造

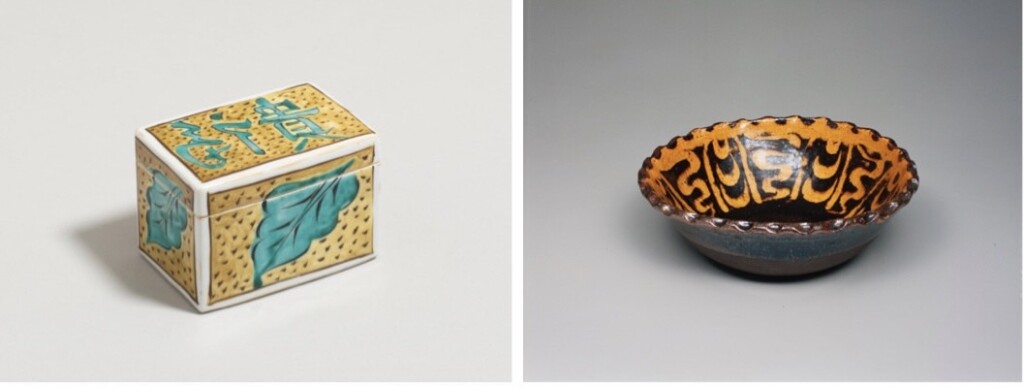

民藝運動を語る上で最も興味深く、そして複雑なテーマの一つが、「個人作家」の存在である。第5章では、河井寛次郎、濱田庄司、富本憲吉(1886-1963)といった、民藝運動を牽引した作家たちの作品が並ぶ。柳は「無銘性」を理想としたが、彼らは紛れもなく強い個性と作為性を持った「作家」であった。この矛盾を彼らはどう乗り越え、あるいはその葛藤の中でいかなる美を生み出したのか。

河井寛次郎の《鉛釉象嵌抽象文鉢》に見られる大胆でリズミカルな文様や、富本憲吉の《色絵福貴文字文角》が示す緻密で知的なデザインは、明らかに無名の職人の仕事とは一線を画す。しかし、その根底には、素材との対話し、用の制約の中で最高の美を引き出そうとする、民藝の精神と深く通底する姿勢が感じられる。彼らは、民藝という思想のフィルターを通して、自らの「個」を昇華させ、より普遍的な美へと到達しようとしたのではないだろうか。この「個」と「用」の緊張関係こそが、民藝運動を豊かでダイナミックなものにした源泉であったと言えるだろう。

古都の懐で育まれた美意識

本展のクライマックスとも言える第6章は、改めて「民藝と京都」の分かちがたい関係に光を当てる。柳たちが京都で活動する中で、彼らを支え、共振し合ったのは、京都の文化人や商人たちであった。英文学者の寿岳文章、京菓子の老舗「鍵善良房」、牛肉水炊きの「祇園十二段家」など、京都の洗練された美意識と伝統が、民藝運動に深い奥行きと豊かさを与えた。

特に鍵善良房が黒田辰秋に依頼した《螺鈿くずきり用器》は、用のための道具でありながら、螺鈿の繊細な輝きがもたらす芸術品のような品格をたたえている。これは、民藝の理念と京都の伝統的な美意識が見事に融合した成果と言えるだろう。

こうした交流を通して、民藝は単なる地方の民衆芸術の発見に留まらず、洗練された都市文化の中でも生きうる、普遍的な美の思想へと成熟していったのだ。岡崎公園の一角に佇む京都市京セラ美術館という、まさに京都の文化の中心地で、この歴史の環が閉じられることに、私たちは深い感慨を覚えるのである。

未来へ継がれる「日常の美」

本展を巡り終えたとき、私たちは、民藝が100年前の過去の運動ではなく、今なお現実的な思想であり続けていることを痛感する。グローバル化と均質化が進む現代において、それぞれの土地の風土に根差した手仕事の価値を問い直すこと。モノが溢れる社会の中で、自らの生活を構成する一つ一つの道具と真摯に向き合うこと。柳宗悦たちが京都で紡ぎ始めた「日常の美」をめぐる問いは、100年の時を経て、より切実さを増して私たちに語りかけてくる。本展は、その声に耳を澄まし、自らの暮らしの中に「用の美」を見出すための、最高の道しるべとなるだろう。

展覧会概要

民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美

会期:2025年9月13日(土)-2025年12月7日(日)

会場:京都市京セラ美術館

この記事へのコメントはありません。